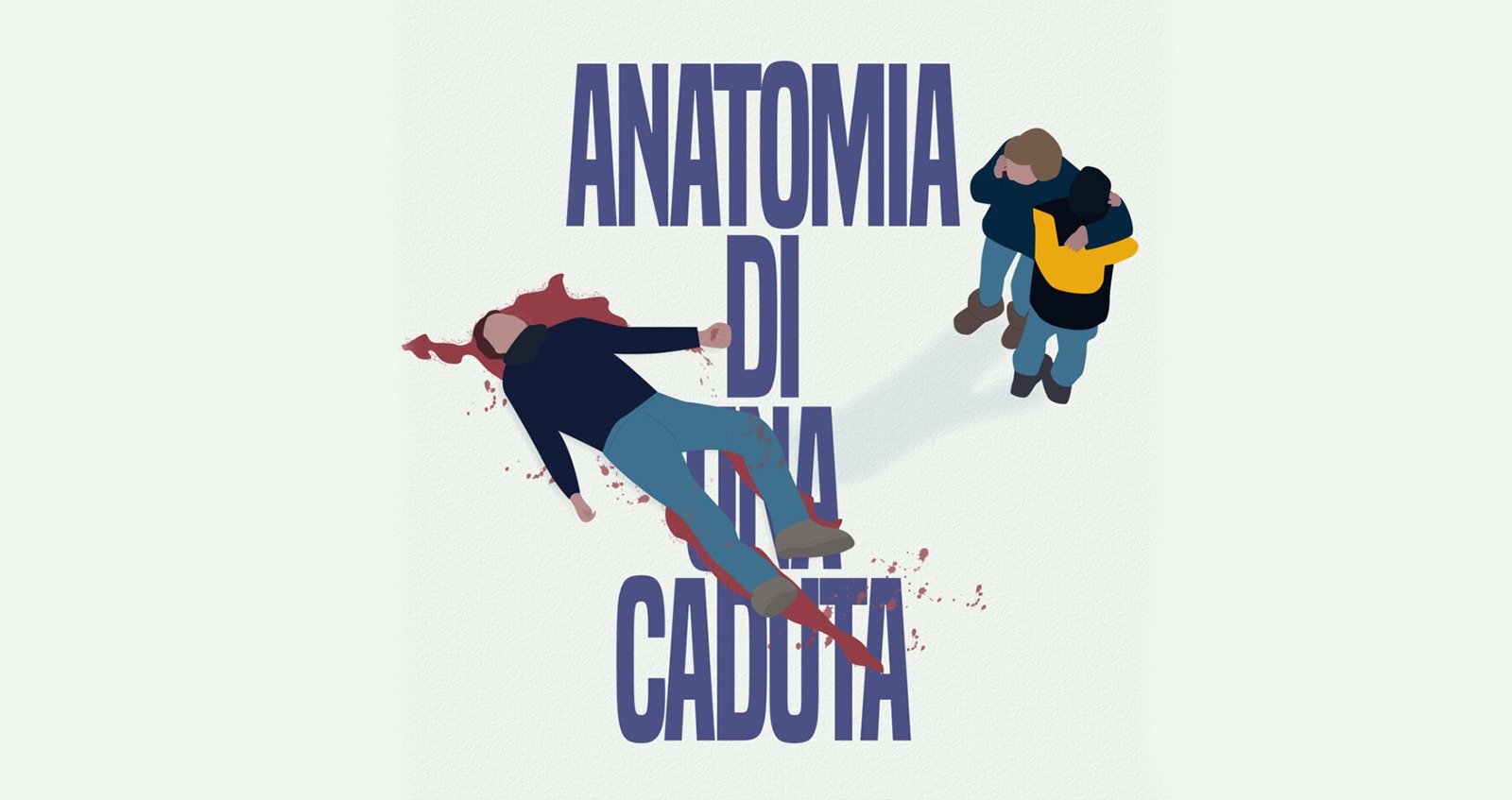

Anatomia di una caduta – La verità non è una e le interpretazioni dell’altro

Catturare veramente la realtà, quando la trasferiamo nelle nostre storie, è impossibile

La prima domanda che viene posta in Anatomia di una caduta, uno dei film della cinquina candidata agli Oscar 2024, è semplice: “Cosa vuoi sapere?”.

La battuta, che potrebbe riassumere l’intero mood del film, è pronunciata da una scrittrice, Sandra, in uno chalet nei pressi di Grenoble in Francia. Viene intervistata da una dottoranda che le pone alcune domande sullo storytelling, anche se la loro conversazione viene presto “soffocata” dalla versione strumentale di “PIMP”, di 50 Cent, mandata in un continuo loop dal marito di Sandra, Samuel, mancato scrittore.

Antefatto: la protagonista ha recentemente pubblicato un libro il cui argomento tocca molto da vicino la sua famiglia; un incidente stradale ha infatti lasciato suo figlio Daniel cieco anni prima.

“Il modo in cui descrivi l’incidente di tuo figlio è inquietante da leggere perché sappiamo che si tratta della tua vita”, dice la studentessa. “Pensi che si possa scrivere solo per esperienza?”

“Ho deciso di inserirti nel libro che sto scrivendo“, risponde Sandra. “Sei nel mio libro. Eppure non ti conosco. Quello che riconosco è il mio interesse per te.”

“Ma comunque hai voluto incontrarmi di persona prima. Sono reale, davanti a te, adesso”, dice la ragazza.

“Sì, lo sei“, risponde Sandra.

Il loro scambio cattura diverse idee che il film stabilisce nel corso della sua durata.

- In primo luogo, non esistono due prospettive uguali, il che rende la percezione che gli altri hanno di noi, indipendentemente dal loro livello di accuratezza, diversa dalla nostra.

- In secondo luogo, le narrazioni si formano attraverso un’omissione dei fatti perché conserviamo solo le informazioni che riteniamo più convincenti.

- Terzo, è impossibile catturare veramente l’essenza di una persona quando la trasferiamo nelle nostre storie: anche facendo un serio tentativo di tradurre una persona della vita reale sulla pagina, ciò che siamo in grado di catturare è semplicemente un’interpretazione.

Torniamo a Samuel, il marito, che non vediamo per il momento, lo sentiamo e basta solo per la musica messa a tutto volume. Questo prefigura come si svolgerà la storia. Gran parte della storia di Anatomia di una caduta viene ascoltata, ma non vista. È fraintesa, ricordata male, evocata per congettura oppure presa per buona incautamente. Quando alla fine vediamo Samuel, è morto, disteso sulla neve accanto allo chalet, con una profonda ferita al cranio. Quindi è caduto dal balcone o è stato spinto? Ha battuto la testa contro il bordo della baracca sottostante oppure il colpo era già stato sferrato? È morto suicida o per mano della moglie? 50 Cent è uno dei sospettati?

Gli enigmi sono diversi. Attenzione: non aspettatevi che vengano risolti tutti.

La mappa non è il territorio

Per citare il filosofo polacco Alfred Korzybski.

Nonostante tutto ciò, o forse proprio per questo, raccontare storie è un impulso naturale per noi esseri umani.

Anatomia di una caduta, che ha vinto la Palma d’Oro al Festival di Cannes di quest’anno, è stato ampiamente definito un dramma giudiziario. Sì, gran parte della seconda metà è ambientata in tribunale, ma raramente si ha l’impressione che la regista Triet – che ha scritto la sceneggiatura con il suo partner, Arthur Harari – ne sia realmente interessata. In effetti, i fan degli spettacoli crime o del brillante Anatomia di un omicidio (1959) di Otto Preminger (impossibile non pensare a come la parola caduta sostituisca in modo così delicato omicidio) rimarranno sorpresi dal procedimento nel film della Triet.

Avvocati, testimoni e uno o due “analisti degli schizzi” sembrano interrompersi a vicenda volontariamente, o in modo casuale, durante il processo, in maniera a tratti quasi grottesca.

La sequenza più significativa del processo si concentra su Daniel, mentre viene interrogato, sia dalla difesa che dall’accusa, sulla sua testimonianza. La telecamera ruota da una parte all’altra, rafforzando la sensazione di essere sotto assedio e il movimento induce a due pensieri, colpevolezza o innocenza.

La regista ha lavorato su di noi in modo che non ci preoccupiamo più di ciò che è plausibile e bramiamo solo un conflitto di volontà. E come veniamo a conoscenza del verdetto? Non in aula, con un annuncio formale, ma tramite una giornalista televisiva che da la notizia appena la protagonista esce, in un tumulto eccitato di macchine fotografiche, cineprese e cellulari dietro di lei.

La verità non è cristallina e chiara. Non è unica. Giace a pezzi e tu devi raccoglierli come meglio puoi.

Il fatto che tali dubbi e riserve avvolgano questo film non è un segno negativo. Al contrario, ne onorano la capacità di provocare. Ecco perché Daniel ha un tale peso morale; quando confessa: “Mi sono confuso”, è onesto, più di chiunque altro adulto, sulla natura della confusione. Guardando lo sguardo velato dei suoi occhi, che vedono e non vedono, non possiamo fare a meno di chiederci: quando e sotto quale pressione emotiva un ricordo passa dall’essere un resoconto affidabile di qualcosa, a una storia che raccontiamo noi stessi su ciò che vorremmo fosse accaduto?

Sì, è vero, è semplicemente un film

Ma un film che riflette la nostra realtà ha il diritto di criticarla. La nostra cultura attuale è ossessionata dalle storie crime a cui ci approcciamo con la stessa brama di drammaticità con cui facciamo i film. Difficilmente distinguiamo tra realtà e finzione; non crediamo che l’intrattenimento sia la verità, ma che la realtà sia diventata intrattenimento.

Nella storia della Triet, però, non siamo noi il pubblico più importante; Daniel lo è. Tra le decisioni audaci della regista, la più intrigante è quella che questo ragazzo – che ha scoperto il corpo del padre ed è l’unico testimone oltre alla madre – abbia un problema di vista: non è un sordido stratagemma per aumentare il dramma, ma fa emergere antiche allusioni. Come l’indovino cieco Tiresia che rivela la colpa e il destino.

Mentre Daniel cerca disperatamente la verità, ancora incerto sulla colpevolezza di sua madre, il suo tutore nominato dal tribunale cerca di confortarlo e guidarlo: in mancanza di una risposta, gli dice, spetta a lui decidere.

“Quindi devo far finta di credere ad una cosa?”

“NO. Sto dicendo che devi decidere.”

Una distinzione strana, cruciale ed esasperante: un dilemma kierkegaardiano. Daniel deve fare un balzo per riporre la sua fiducia in qualcosa: nell’innocenza della madre e nel suicidio di suo padre, oppure nel violento omicidio di suo padre per mano di sua madre. Entrambe le scelte manderanno in frantumi la visione di almeno uno dei suoi genitori. Nessuna delle due è una buona opzione di per sé, ma sono le uniche a disposizione di Daniel.

Rimangono semplicemente opzioni, non risposte. La nostra dubbia ricerca della verità ci ha portato qui, quindi dobbiamo fare la nostra scelta e saltare. O forse lo abbiamo già scelto molto tempo fa, prima ancora che iniziasse il processo, prima ancora che avvenisse la morte. Prima ancora di sederci in un cinema.

Il trucco di Anatomia di una caduta è che è sia una bruciante critica antropologica che una sensibile visione sulle tecniche del racconto, un confronto personale ed esistenziale all’interno di un chiaro dramma giudiziario.

Le risposte sono scarse; tuttavia, facciamo i nostri passi, come facciamo ogni giorno.

E, a dire il vero, per navigare nell’incertezza della vita ci affidiamo più a speculazioni e interpretazioni errate di quanto ammettiamo. Ed è questo che ci rende unici e insostituibili.

Immagini film

Le immagini sono estrapolate da Anatomia di una caduta